賽前高量訓練真的有效嗎?

為什麼越接近比賽,越練反而越退步?打破高量迷思,讓科學告訴你真相。

教練最常忽略的賽前誤區 :「比賽前就是要練滿、練好、練到最後一刻」

當比賽逼近,許多教練和選手都進入「備戰加速」模式。這時候場上開始出現每天兩練、重複模擬比賽、反覆技術動作與高強度對抗……彷彿「多練一分鐘,就多一分穩定」。這種來自錯失恐懼(Fear of Missing Out, FOMO)的焦慮,讓教練認為賽前「不能休、不能減」,要靠更多輸出來「鞏固手感」。

但你可能忽略了:這些密集訓練可能正是你無法在比賽發揮實力的原因。

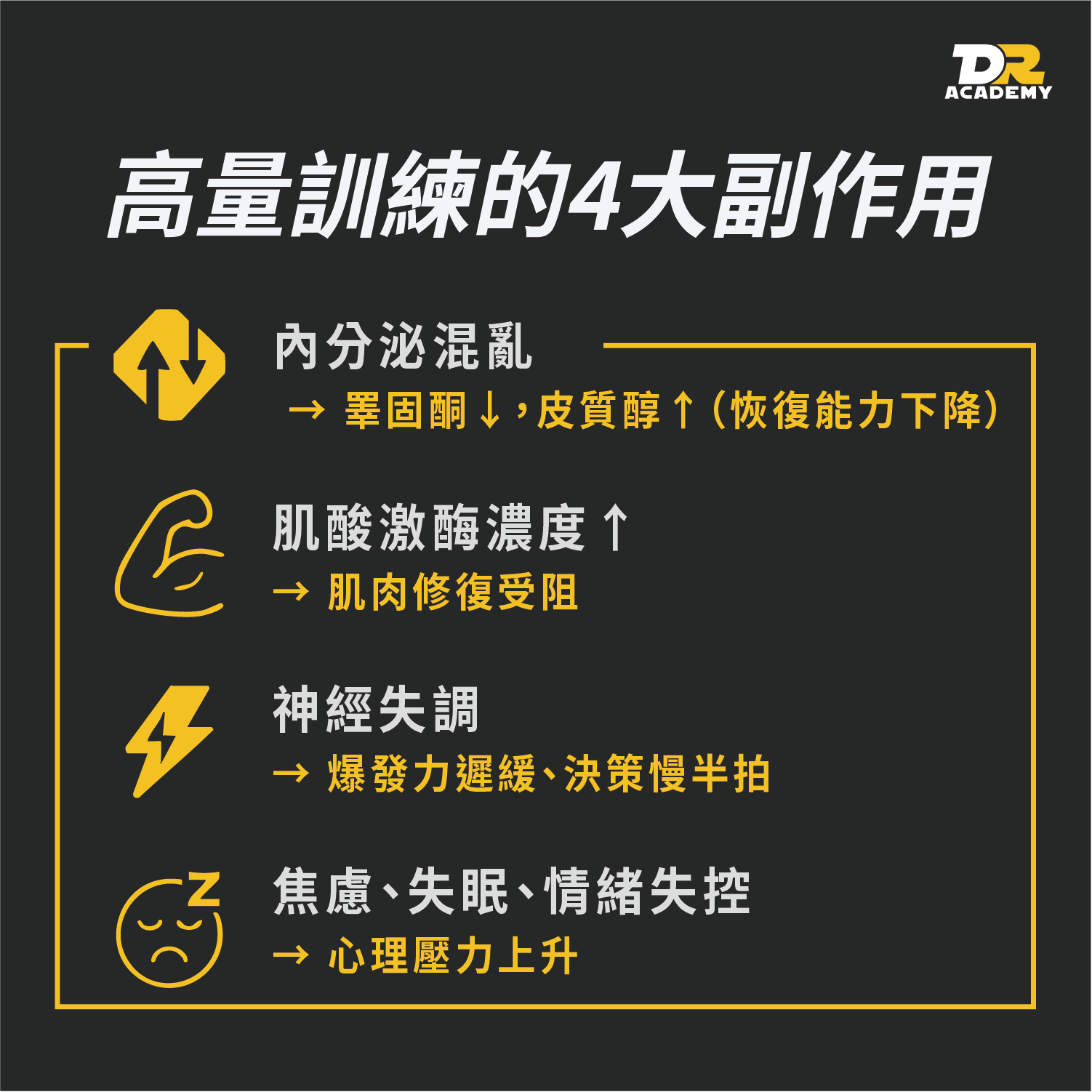

賽前高量訓練,會造成哪些生理與心理負面影響?

➊ 累積疲勞 → 表現下滑

Kraemer 等人(2004)發現,即使是先發與非先發足球運動員在 11 週賽季期間,運動表現皆出現下滑,顯示表現下降與比賽出場時間無關,而與訓練總量密切相關。

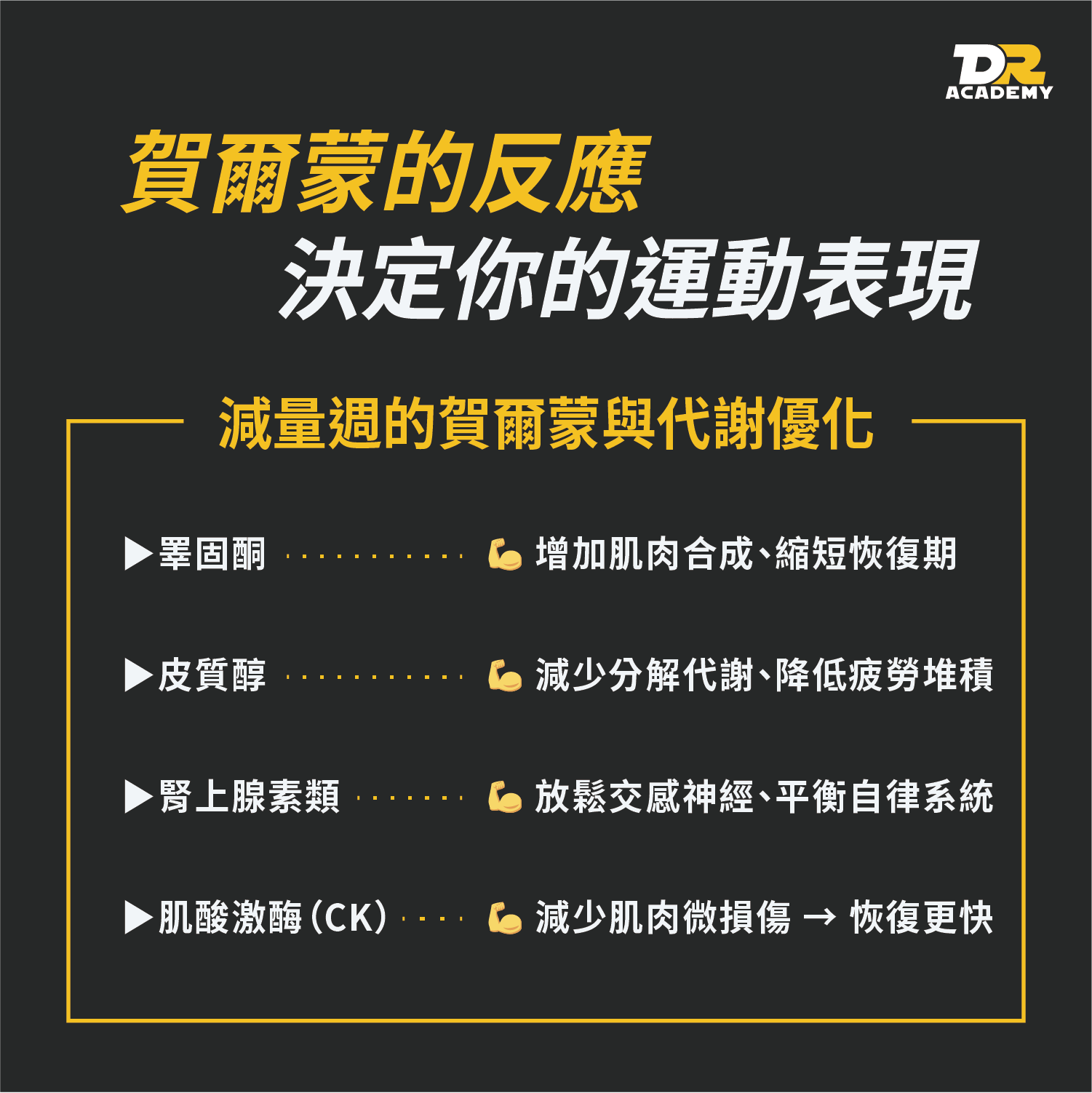

➋ 進入不利的荷爾蒙環境

過度訓練會導致皮質醇(Cortisol)上升、睪固酮(Testosterone)下降,這是典型的分解代謝環境(catabolic environment),會使肌肉修復變慢、神經恢復受阻。

➌ 肌肉損傷與神經遲鈍

研究發現,重複衝刺訓練會增加肌酸激酶(Creatine Kinase)濃度,降低神經與肌肉的反應速度,加上持續高張力動作未安排恢復,會造成神經抑制與爆發力遲滯。

➍ 心理狀態惡化

過度訓練也會引發心理層面的副作用,包括:焦慮、憂鬱、易怒、疲勞感上升、專注力下降、睡眠品質降低。這些心理症狀會直接影響比賽決策、戰術反應與場上情緒穩定性。

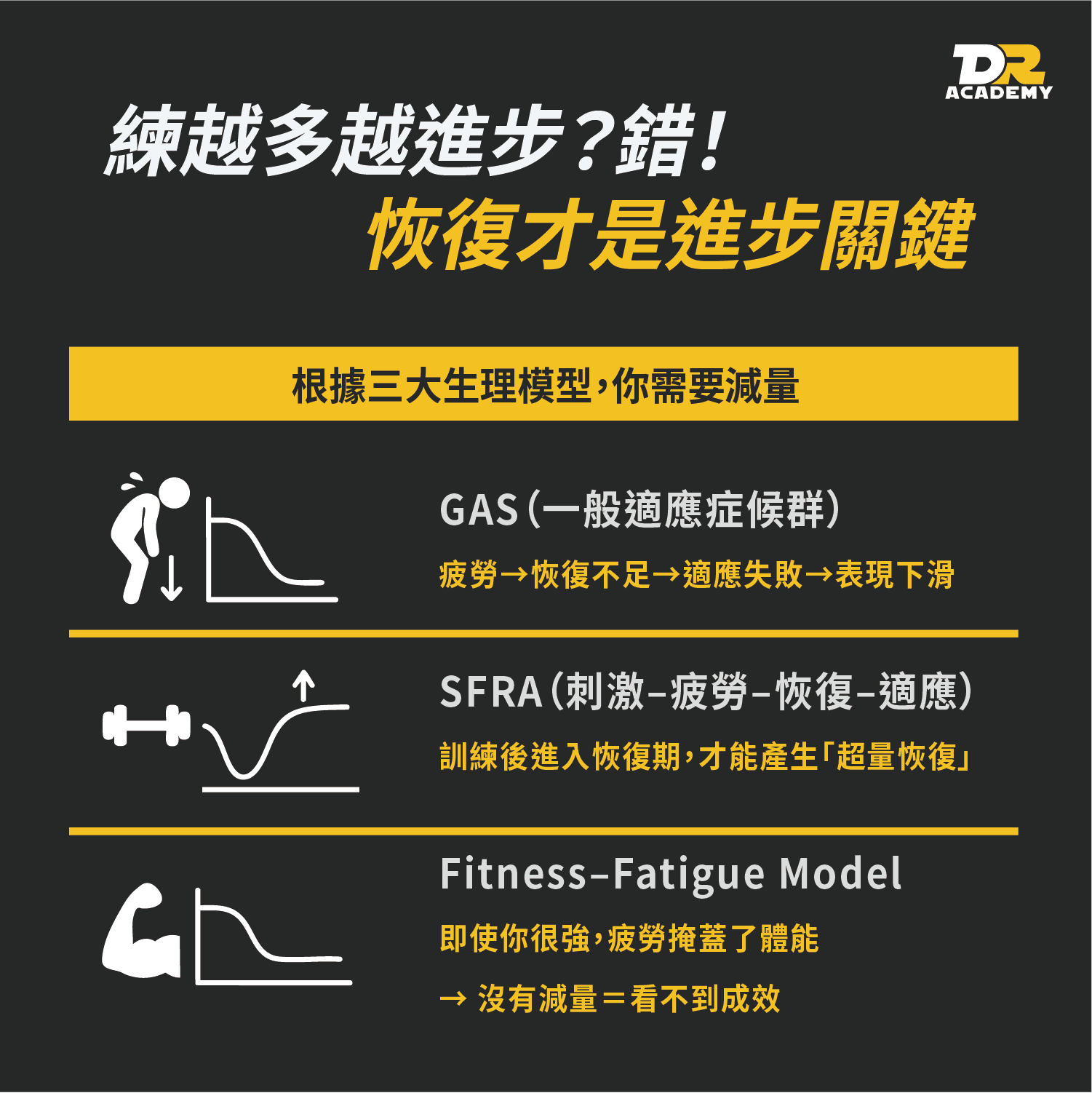

運動生理學怎麼說?提升表現的真正關鍵在於「減量訓練(Tapering)」

科學研究早已指出,運動表現的提升並非發生在高強度訓練本身,而是發生在恢復階段。而所謂「減量訓練」,就是一種策略性地在比賽前 降低訓練量、保留訓練強度與頻率,來引導身體進入超補償(supercompensation)狀態的做法。

三大理論支持這一點:

✔︎ 一般適應症候群(GAS, General Adaptation Syndrome)

當身體面臨壓力(訓練)時會進入警覺 → 阻抗 → 疲勞三階段。

若沒有適當恢復期,身體將無法進入「適應」階段,最終造成表現下降或運動傷害。

✔︎ 刺激–疲勞–恢復–適應(SFRA Model)

Verkhoshansky 提出:只有當訓練後給予充足恢復,身體才會因疲勞後的刺激產生超量恢復效應(Supercompensation),提升表現超越原本水平。

✔︎ 體能–疲勞模型(Fitness–Fatigue Model)

將運動適應視為體能(Fitness)與疲勞(Fatigue)兩股力量的平衡。

若訓練刺激後未適當減量,則疲勞會掩蓋體能,選手比賽當天即使具備條件也無法發揮。

想讓訓練效果真正「爆發」嗎?不只是埋頭苦練,更要掌握科學化爆發力訓練設計!

減量訓練的關鍵效果與研究證據

來自 Bosquet et al.(2007) 的統合分析(Meta-analysis)總結了數十篇減量研究,得出一套最佳減量公式,包括:

▶ 1. 減少 41–60% 的訓練量

代表可減少組數、總時間、訓練距離或總重量

效應量 d = 0.72(Large effect)

▶ 2. 減量期持續 8–14 天

比 7 天短無法充分恢復,比 14 天長可能進入「去適應化(detrain)」

效應量 d = 0.59

▶ 3. 維持訓練強度與頻率

降低強度無效(d = -0.02,p = 0.91)

保持頻率的效果最好(d = 0.35,p = 0.0001)

▶ 4. 採用「漸進式減量」

每 2–3 天遞減訓練量 10–15%,符合身體適應曲線

優於階梯式或快速衰退(Step Taper 或 Fast Decay)策略

效應量 d = 0.30

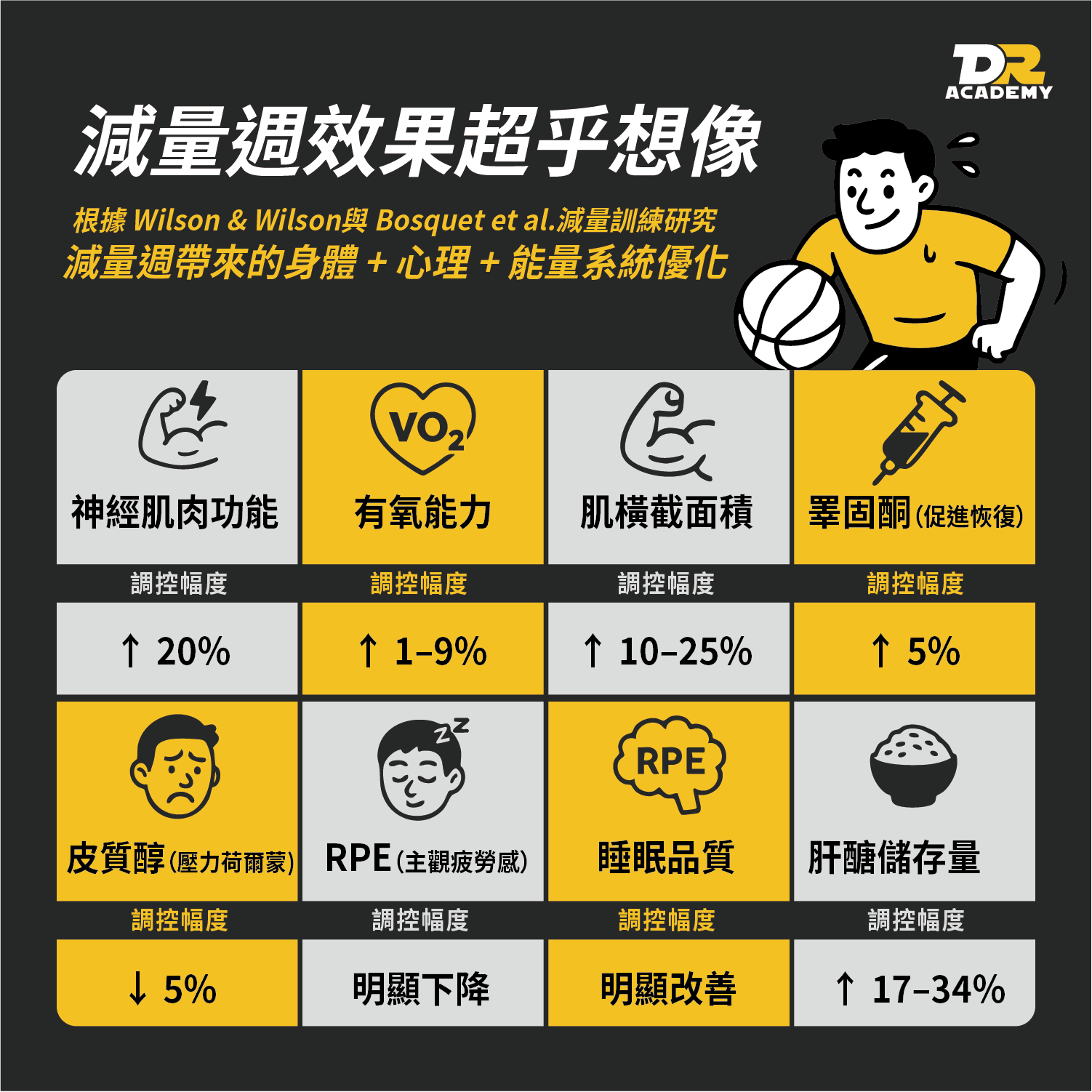

減量訓練的具體生理與心理適應效益(Wilson & Wilson, 2008)

| 系統層面 | 改變效果 |

|---|---|

| 🧬 神經肌肉 | 爆發力提升 20%,反應時間縮短 |

| 💪 肌肉組織 | 肌橫截面積增加 10–25%,力量更穩定 |

| ❤️ 有氧能力 | VO₂max 提升 1–9%,血液攜氧能力上升 |

| 🧠 激素系統 | 睪固酮↑5%、皮質醇↓5%、Catecholamines↓20% |

| 🔄 肌肉修復 | 肌酸激酶濃度降低,損傷恢復更快 |

| 🍚 肝醣存量 | 肌肉肝醣儲量提升 17–34%,爆發續航力上升 |

| 😴 心理層面 | RPE下降、活力(Vigour)提升、睡眠品質上升 |

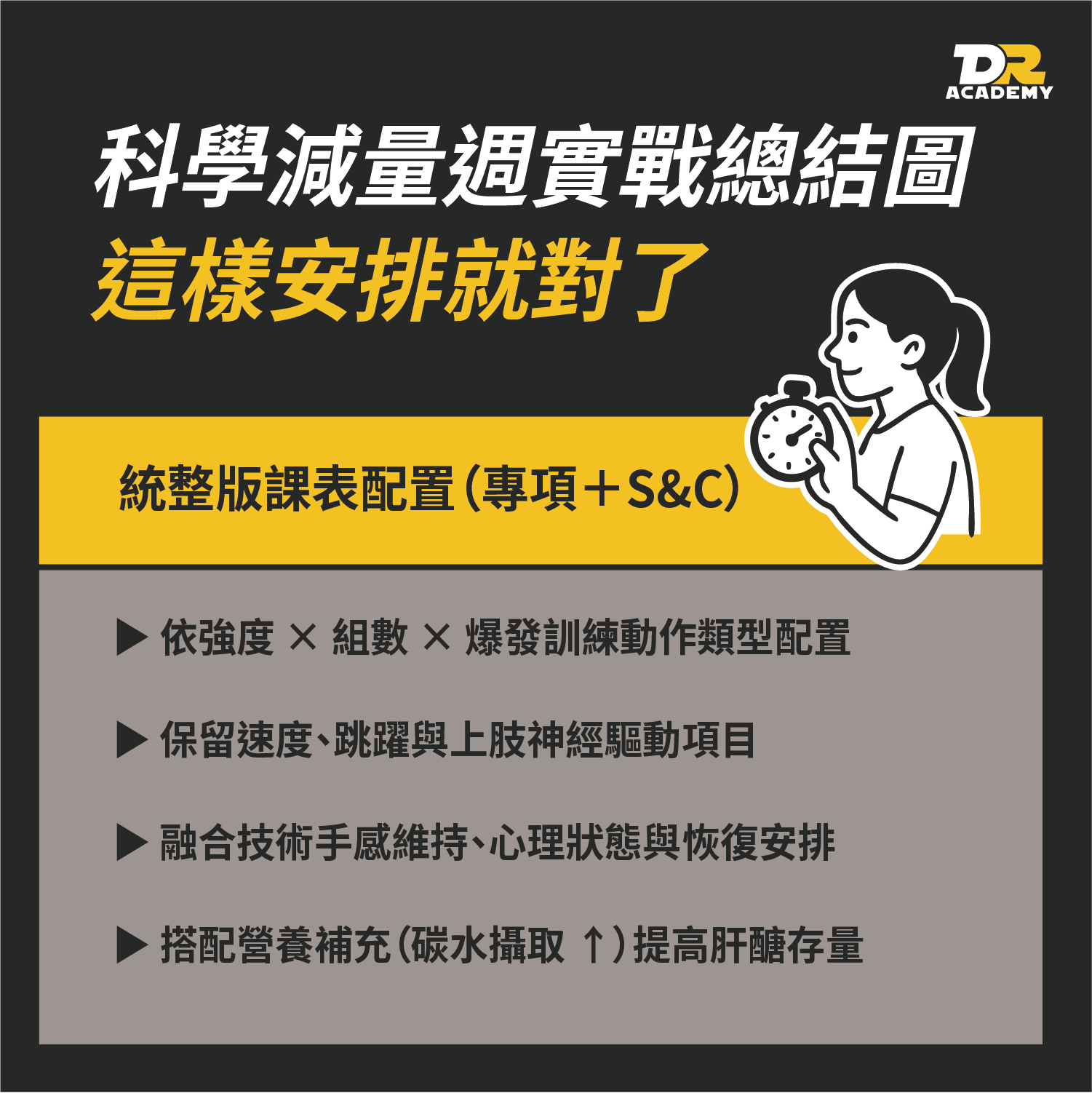

🏀 籃球賽前 10 天減量訓練懶人包

📆 減量週訓練結構|結合專項技術 × 肌力體能 × 科學減量幅度

✔︎ Day 1(-10 天)

專項訓練:5v5 高強度全場對抗(60 分鐘)

體能訓練:舉重衍生動作 + 下肢爆發力

動作安排:

Hang Power Clean 4×3 @ 85% 1RM

1/4 蹲 4×4 @ 85% 1RM

槓鈴臥推 4×4 @ 85% 1RM

減量幅度:-10%

✔︎ Day 2(-9 天)

專項訓練:50 分鐘戰術訓練(擋拆、防守輪轉)

體能訓練:速度 + 敏捷 + 增強式訓練

動作安排:

20m 短衝刺 4×3(100%)

側滑步衝刺 3×5

深跳(Depth Jump)3×5

減量幅度:-20%

✔︎ Day 3(-8 天)

專項訓練:低強度投籃技術訓練(40 分鐘)

體能訓練:上肢爆發力 + 核心訓練

動作安排:

高拉(High Pull)3×3 @ 85% 1RM

藥球過頭後拋 3×6

Chop/Lift 抗旋轉核心 3×10/邊

減量幅度:-30%

✔︎ Day 4(-7 天)

專項訓練:休息或低強度恢復訓練(慢度運動 + 神展)

體能訓練:休息或低強度動態伸展

恢復方式:瑜珈 + 滾筒按摩

減量幅度:恢復日

✔︎ Day 5(-6 天)

專項訓練:3v3 半場比賽(40 分鐘)

體能訓練:法式對比訓練

動作安排:

1/4 蹲 3×3 @ 85% 1RM

Drop Jump 3×4 @ 30cm

六角框 CMJ 3×4 @ 30% 1RM

彈力帶輔助跳 3×8

減量幅度:-40%

✔︎ Day 6(-5 天)

專項訓練:5v5 高強度全場比賽(45 分鐘)

體能訓練:上肢力量(減少總組數)+ 快速力量轉換

動作安排:

Push Press 3×3 @ 85% 1RM

Drop Overhead Throw 3×5

Seastar 核心 3×10/邊

減量幅度:-50%

✔︎ Day 7(-4 天)

專項訓練:戰術演練(區域防守)30 分鐘

體能訓練:速度 + 敏捷(減少組數)

動作安排:

20m 短衝刺 2×3

變向跑 2×4

減量幅度:-60%

✔︎ Day 8(-3 天)

專項訓練:輕量技術練習(罰球、投籃)30 分鐘

體能訓練:低量恢復訓練(減少次數)

動作安排:

1/4 蹲 2×2 @ 90% 1RM

Drop Jump 3×3 @ 30cm

動態伸展 + 滾筒按摩

減量幅度:-70%

✔︎ Day 9(-2 天)

專項訓練:短時限 3v3 對抗(20 分鐘)

體能訓練:低量爆發力刺激(Priming)

動作安排:

Midthigh Isometric Pull 3×5 秒

雪橇車衝刺 3×10m @ BW

減量幅度:低量高強度刺激

✔︎ Day 10(-1 天)

專項訓練:罰球 + 定點投籃

體能訓練:休息 + 心理調整 + 動態伸展

恢復策略:完整恢復日,睡眠優化與心理情緒調節

減量幅度:完全恢復

結語:比賽前真正該做的,不是多練,而是練對

賽前高量訓練就像把油門踩到底,卻忽略了煞車與轉彎。你可能擁有強大的訓練背景與體能儲備,但如果無法透過減量週來釋放這些能力,那一切努力可能都在比賽當天化為空白。

減量不是偷懶,而是一門精準控制的藝術。

請拋開那句「不練就會輸」的迷思,真正的勝利,是建立在對生理恢復曲線的尊重上。

練到最後一刻的人,不會贏;恢復到最好狀態的人,才會贏。

如果你已具備教學經驗,想要進一步挑戰高強度、全身整合訓練設計,DREX 科學運動檢測,讓你掌握心肺 × 肌力 × 爆發力的極限表現策略。不論你想打好基礎,還是衝刺進階,都讓你成為真正改變他人生活的專業教練的最佳路徑。

由國際頂尖運動表現專家 熊璟鴻(Eddie)老師親自授課,訓練過 NBA、NFL 頂尖選手,更是世界頂尖教練X專業運動選手的私房訓練聖經《麥克波羅伊功能性訓練聖經》專業審訂人。