你深蹲超過體重兩倍,垂直跳超過 70 公分, 但實戰中——切入總是慢半拍、加速總像踩在黏土上? 起跳不夠俐落、橫移也踩不穩,總是被防守預判?

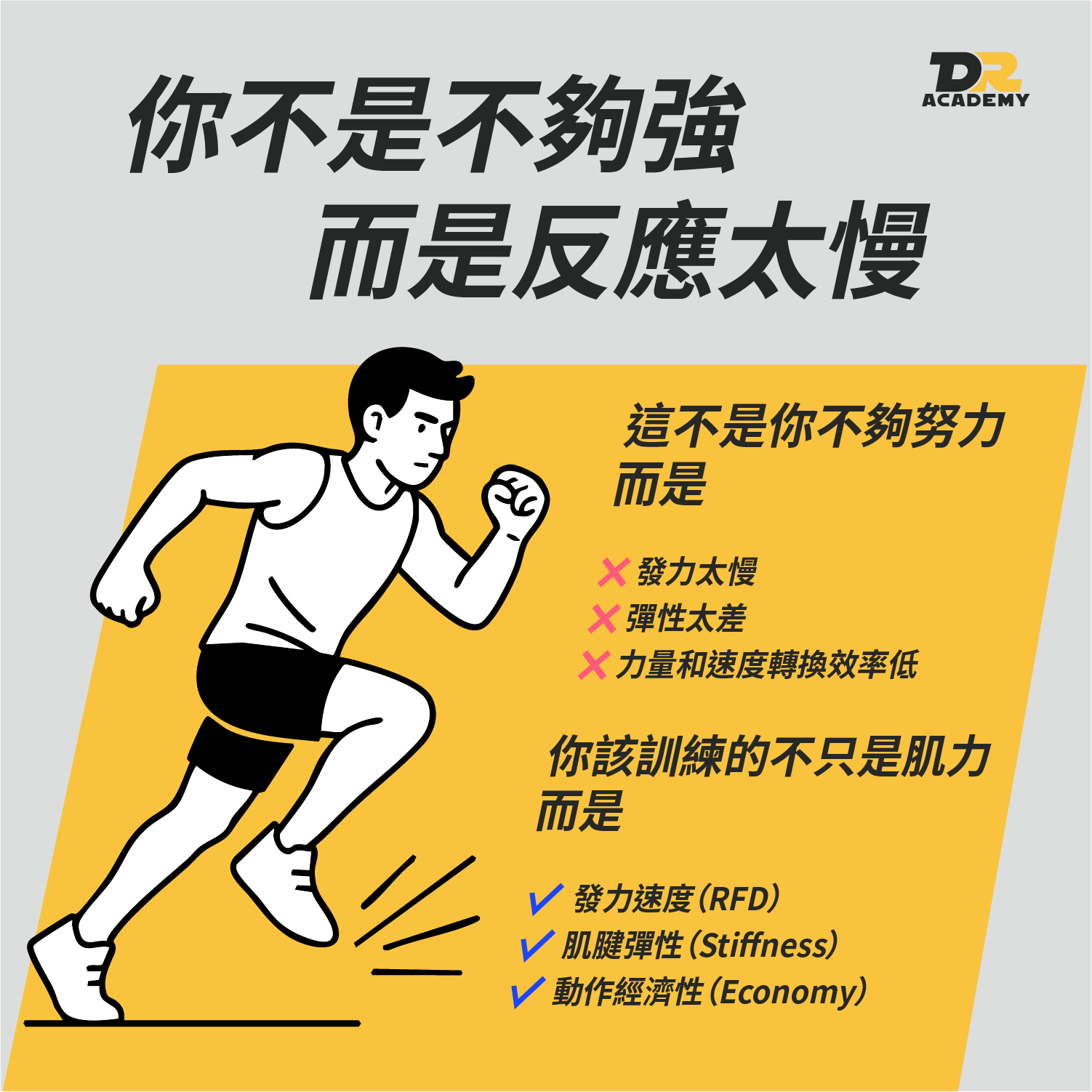

問題不在於你「不夠強」

而是—出力太慢、反應太軟、能量轉換效率太低

你真正需要優化的,是:

✔️ 更快的發力率(RFD:Rate of Force Development)

✔️ 更強的下肢勁度(Stiffness:彈性負載反應能力)

✔️ 更高的動作經濟性(Movement Economy:省力轉化表現的能力)

不只是「力氣夠不夠」,而是「能不能在0.2秒內發揮出來」、

能不能把地面的反作用力瞬間轉化為下一步的爆發力。

接下來,讓我們用數據與生理機制,全面解析這三項關鍵能力──

為什麼影響你場上「快或慢」,從來都不只是肌力而已。

本篇文章將帶你從科學數據出發,精準解析:

✔︎ 為什麼有力量卻無法即時發揮?

✔︎ RSI_mod 是什麼?多少才算「夠快」?

✔︎ 怎麼分辨選手屬於力量弱?速度慢?還是勁度不足?

✔︎ 最後,給你一份依據數據調整的具體訓練法。

勁度是什麼?與運動經濟性有什麼關係?

「勁度」(Stiffness)是指身體肌肉與肌腱單位,在面對外力衝擊時,能快速吸收、儲存與釋放力量的能力。

這不只關係到你跳得多高,而是你「能多快完成一次跳躍或變向」。

更準確地說:

→ 肌腱越能快速反彈,動作效率越高

→ 勁度越強,轉換時間越短、力量損耗越少

而「運動經濟性(movement economy)」指的是:

在完成一個動作所需能量的多寡,也就是你「出多少力、換多少成果」。

若你的切入爆發力夠,但需要太長時間起跳、或轉向太拖,可能就是「勁度不夠」,讓你的「爆發能量轉化效率」打折扣。

📖 文獻依據:

- Kubo et al., 1999:阿基里斯腱的剛性與跳躍高度、RFD 呈正相關。

- Healy et al., 2022:RSI 是評估 SSC 能量循環效率的黃金指標,與運動經濟性強相關。

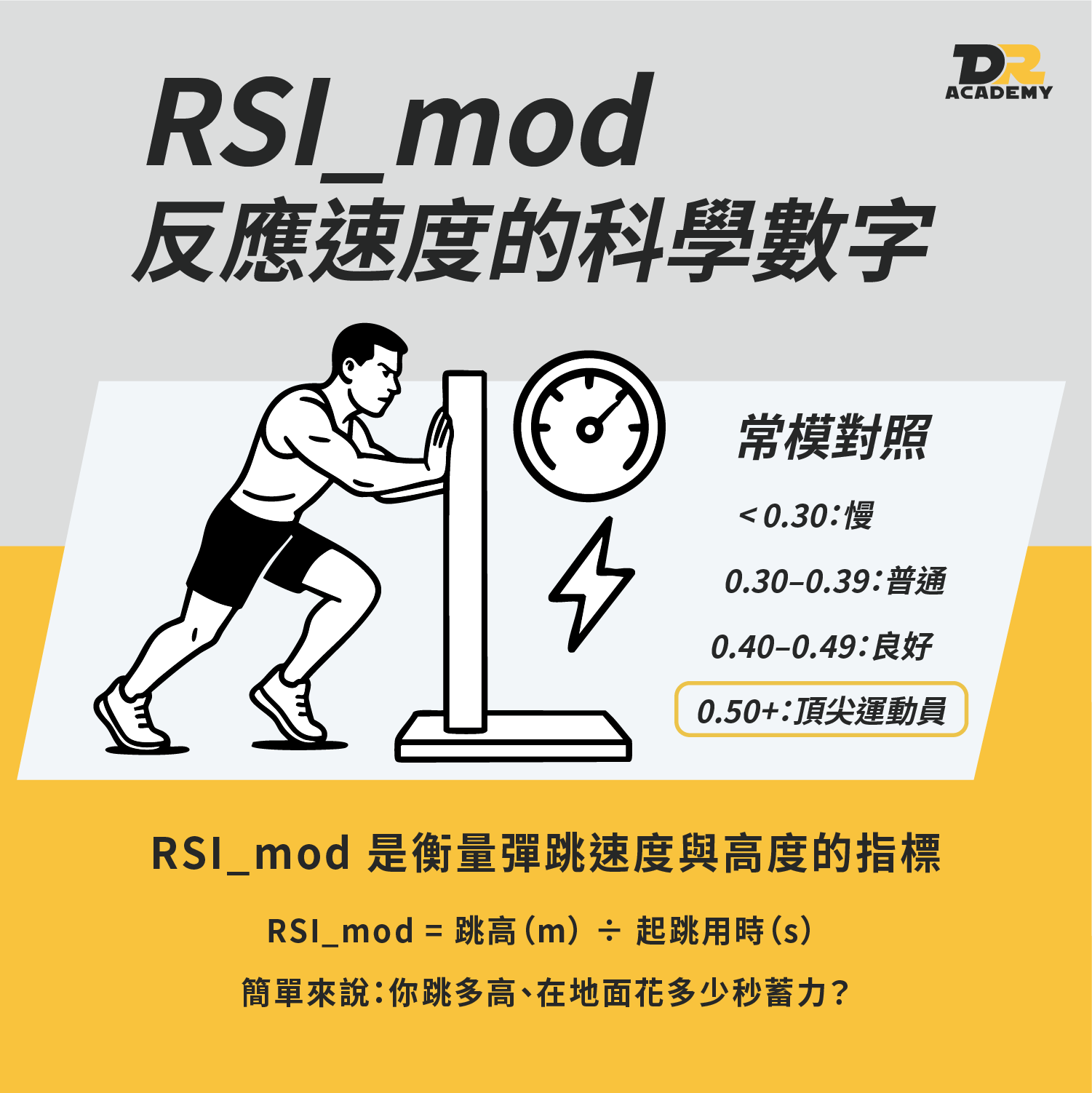

為什麼練得強不等於練得快?什麼是 RSI_mod?

RSI_mod(Modified Reactive Strength Index)是「反應式力量指數」的一種改良版本,用來評估一個人從靜蹲跳(SJ)以及反向跳(CMJ)中: 👉 在多短時間內產生多大跳躍高度。

RSI_mod = 跳躍高度(m) / 起跳用時(s)

▶ 數值越高,代表你越能快速從靜止產生力量。

📊 評估參考:

< 0.30:偏低,反應慢

0.30–0.39:普通一般

0.40–0.49:良好水準

0.50:優秀,見於高階運動員

📖 Sole et al., 2018 提供的研究顯示,精英田徑與籃球選手 RSI_mod 可達 0.45–0.55。

若你跳得高(CMJ > 40cm)但 RSI_mod 低,表示你靠很長的發力時間完成跳躍,代表「速度與經濟性不足」。

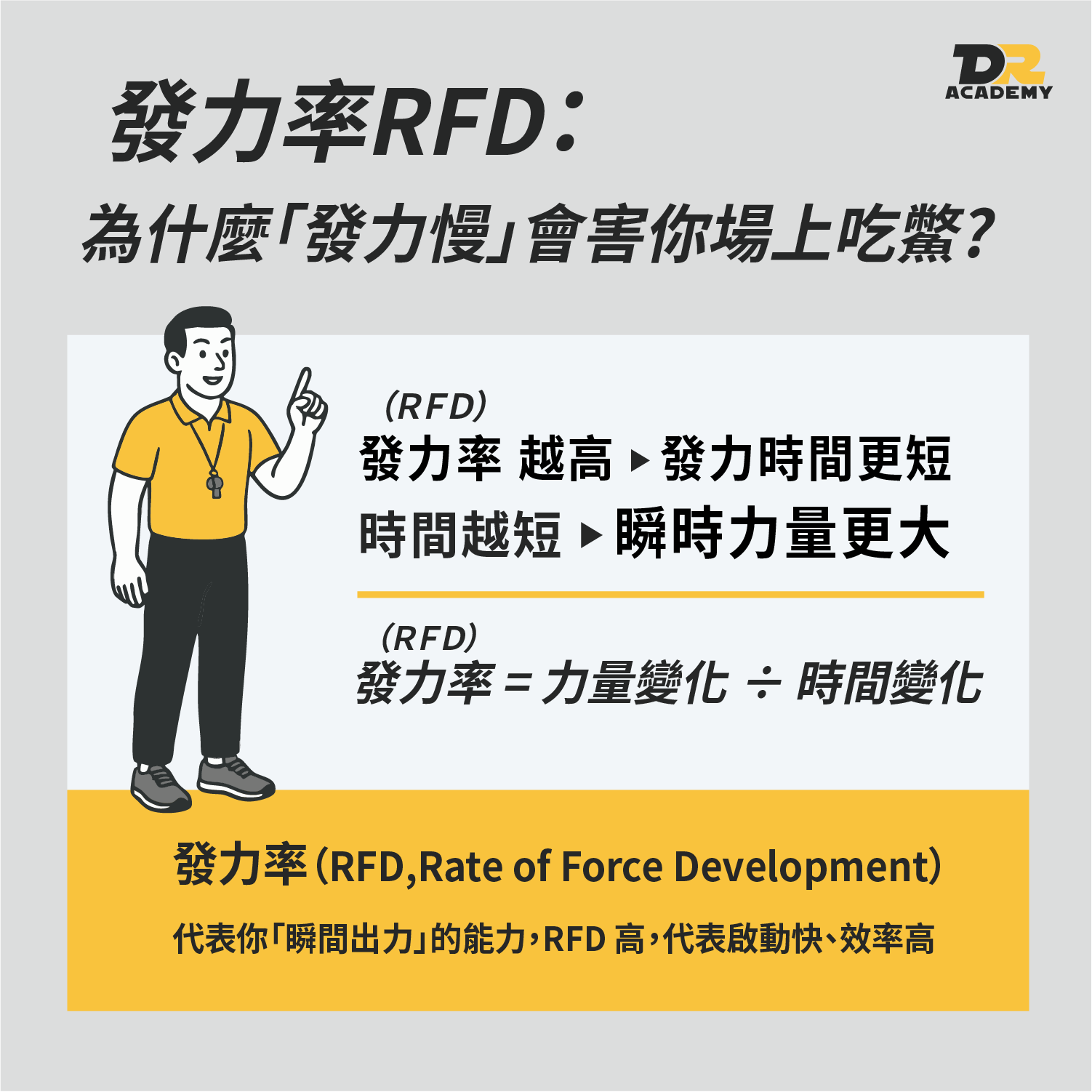

發力率(RFD)是什麼?為什麼決定了你的爆發速度?

「發力率」(Rate of Force Development, RFD)是指單位時間內產生的力量變化率,是衡量你產生力量的速度有多快。

公式如下: ➡️ RFD = 力量變化(ΔForce)/ 時間變化(ΔTime)

在運動實戰中,如籃球切入第一步、搶板跳起、短跑起跑等動作,發力時間往往不足 250 毫秒,因此選手是否能在短時間內爆發力量,完全取決於 RFD。

📖 根據研究(Andersen & Aagaard, 2006):

⏺︎ 高水準爆發性選手的 RFD 通常在 0–200 毫秒內達到最大值。

⏺︎ 一般人或未訓練者在 300 毫秒後才能產生類似張力。

💡 若你最大力量很大(如深蹲 1RM 很高),但 RFD 低,你仍可能在實戰中「慢半拍」,因為你出力太慢了。

▶ 應用意義:

⏺︎ RFD 是決定「快 vs 慢」的關鍵

⏺︎ RSI_mod 與 Drop Jump 其實就是間接在反映 RFD 的實戰表現

💪 訓練目標:不只是變強,更要「變快發力」!

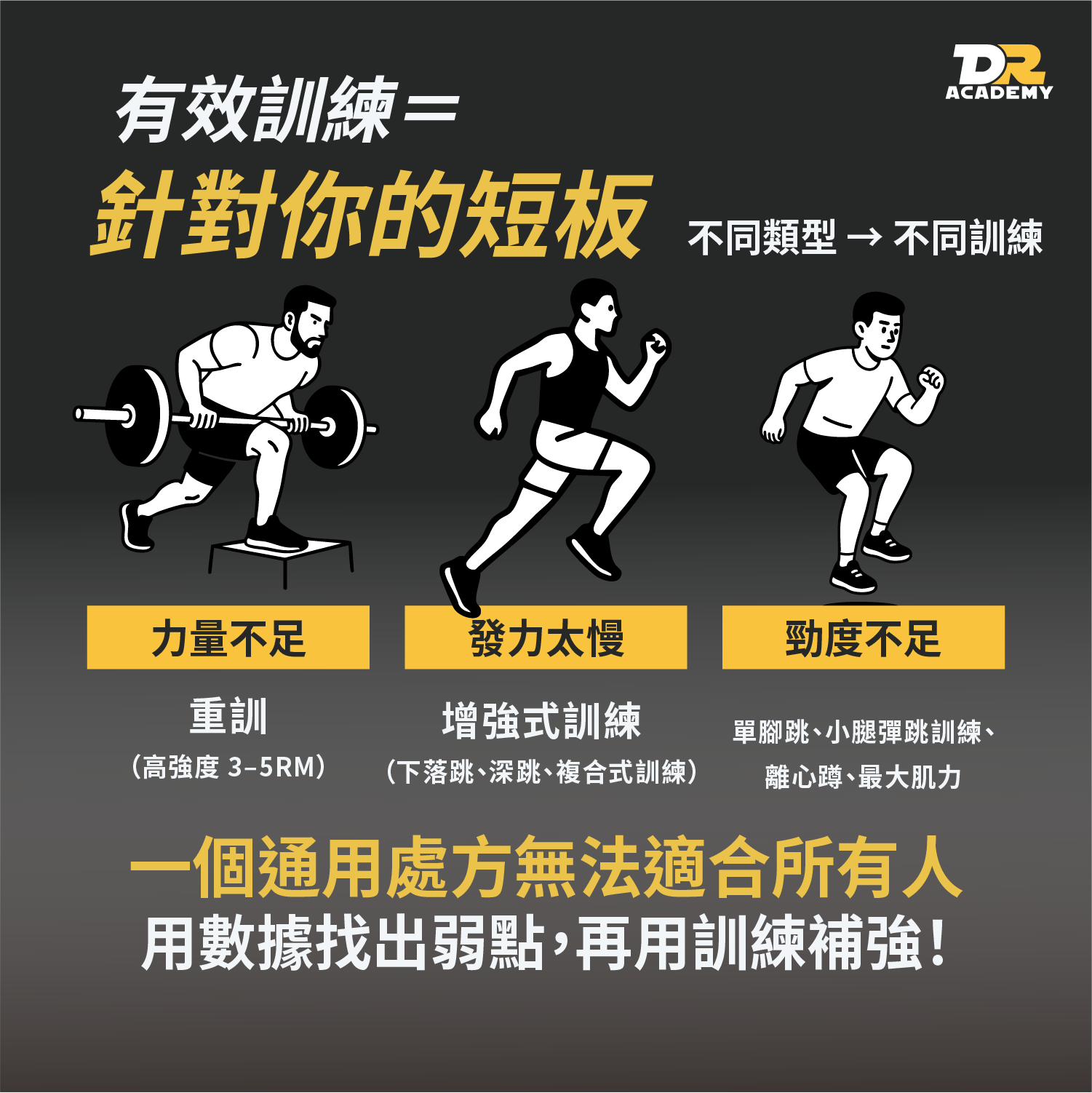

運動員能力類型解析:如何依據數據設計訓練?

透過 CMJ(反向跳)、SJ(靜蹲跳)、Drop Jump(下落跳)與 RSI_mod 等數據,可以將選手的運動表現短板分類如下:

A. 力量不足型

📉 表現特徵:CMJ 與 SJ 都低、深蹲 1RM < 體重 1.5 倍、RSI_mod 普通或正常。

🎯 原因:沒有足夠的最大力量來產生更高功率輸出。

✅ 訓練方向:

▶ 每週 2–3 次高強度阻力訓練(3–5RM)

▶ 強化股四頭肌、臀肌、腿後肌

▶ 力量進步至體重 1.8–2.0 倍後再導入爆發訓練

B. 發力速度不足型

📉 表現特徵:CMJ 較高但 RSI_mod 偏低,SJ > CMJ 起跳時間長。

🎯 原因:神經驅動不足,動員速度慢。

✅ 訓練方向:

▶ 增強式訓練(如 Drop Jump、Bounding)

▶ PAP 超級組(如重負荷深蹲+立定跳)

▶ 奧舉動作(Power Clean / Push Jerk)

C. 勁度不足型

📉 表現特徵:Drop Jump RSI < 2.0,連跳明顯衰退,膝關節屈曲過大。

🎯 原因:肌腱剛性弱、踝膝不穩,無法儲存/釋放彈性能量。

✅ 訓練方向:

▶ 漸進式彈跳訓練(低→高→負重)

▶ 小腿肌群力量耐力(提踵、小跳)

▶ 增加單腳 SSC 動作,如單腳三級跳

想讓訓練效果真正「爆發」嗎?不只是埋頭苦練,更要掌握科學化爆發力訓練設計!

評估與進步依據:RSI 常模數據與落點判斷

RSI 與 RSI_mod 可用來追蹤進步或分類短板。

Drop Jump RSI(30cm 跳箱下落):

- < 1.5:顯著偏低(反應慢、剛性差)

- 1.5–2.2:一般水準

- 2.2–2.8:良好

- 2.8:優秀,爆發型運動員(短跑、籃球後衛)

RSI_mod(CMJ/SJ 評估):

- < 0.30:低,需強化 RFD

- 0.30–0.39:普通

- 0.40–0.49:良好

- 0.50:頂尖選手水準

🔁 建議配合 10/5 反覆跳躍測試與 CMJ/SJ 差異,觀察:

● RSI 是否穩定上升?

● CMJ 與 SJ 差距是否合理(代表反向動作效率)?

● Drop Jump 接地時間是否縮短?

針對性訓練方案設計:針對短板,對症訓練

運動表現提升的核心策略是「個別化訓練處方」。透過分析資料決定重點策略:

● 力量不足者 ➝ 優先建構最大肌力,再轉換為功率訓練

● 神經速度慢者 ➝ 加強神經驅動與高速度動作控制

● 勁度不足者 ➝ 提升肌腱反應力與踝膝彈性效率

📌 結構建議:

● 6 週:肌力期(如 5RM 深蹲)

● 6 週:轉換期(奧舉、爆發深蹲 + Jump)

● 4–6 週:SSC 期(Drop Jump、Bounding、低接地反應訓練)

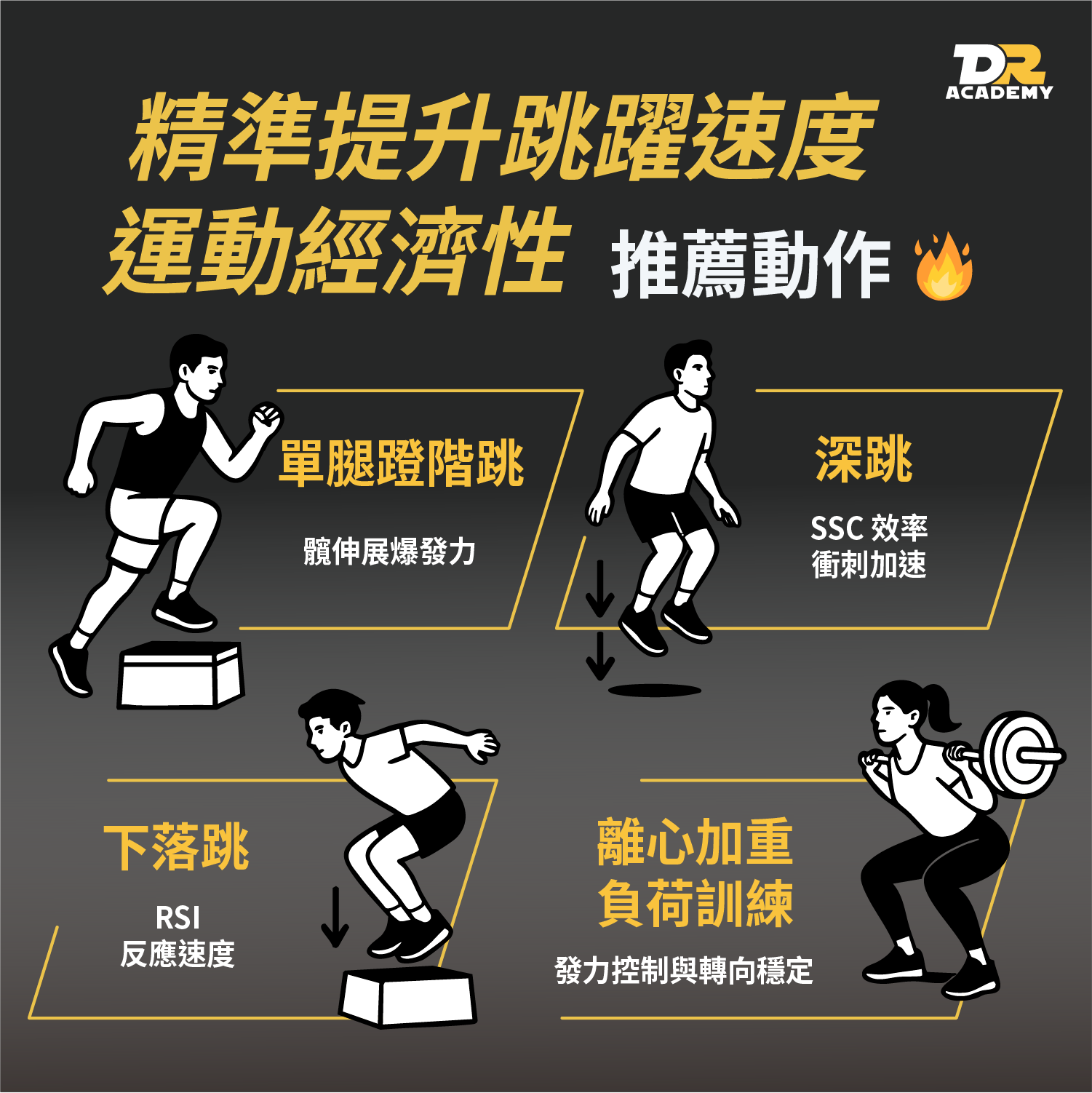

勁度與經濟性優化的訓練範例與動作應用

針對 SSC(Stretch-Shortening Cycle)、RFD(發力率)與下肢勁度(Stiffness)進行專項訓練,提升地面反應效率與動作轉換速度。

⏺︎ 腿蹬階跳(Single-Leg Step-Up Jump)

✔️ 功能:強化單腳起跳時的垂直力輸出與髖伸展爆發力,著重臀大肌主導動作。

✔️ 運用場景:籃球單腳上籃、田徑助跑加速階段。

📖 文獻依據:研究指出,單腳起跳相關動作能顯著提升髖部與膝關節的峰值功率輸出(Markovic & Mikulic, 2010)。

🔁 建議組數與次數:每側 3–4 組 × 6–8 次,休息 60–90 秒。

⏺︎ 深跳(Depth Jump)

✔️ 功能:提升神經系統對高衝擊刺激的反應,強化快速離地與 SSC 能量回彈能力。

✔️ 運用場景:籃球高強度起跳、衝刺轉換加速、籃板後二次起跳。

📖 文獻依據:Komi (2003) 指出,深跳是提升下肢爆發力與 RSI 的經典訓練形式,能有效提升 Drop Jump RSI 與 RFD 表現。

🔁 建議組數與次數:3–5 組 × 3–5 次,高度建議從 30 cm 起,逐步調整至 45–60 cm。

⏺︎ 下落跳(Drop Jump)

✔️ 功能:強化下肢剛性與縮短接地時間,提升 RSI 指標與 SSC 反應速度。

✔️ 運用場景:籃球變向急停後再啟動、橫向衝刺轉直線。

📖 文獻依據:Sole et al. (2018) 發現,Drop Jump 訓練 6 週可顯著提升運動員的 RSI_mod 與垂直跳效率。

🔁 建議組數與次數:3–4 組 × 5 次,控制接地時間 < 0.25 秒為目標。

⏺︎ 下落跳遠(Drop Horizontal Jump)

✔️ 功能:結合下落與水平爆發,強化水平方向的 SSC 反應與髖關節推進效率。

✔️ 運用場景:籃球橫向切入轉直線加速、足球快速起步。

📖 文獻依據:Bobbert (2001) 指出,Drop Jump 結合水平位移能提升牽張反射與前傾推力產生。

🔁 建議組數與次數:3 組 × 5 次,落地控制穩定、注意水平爆發角度。

⏺︎ 單腿欄架跳(Single-Leg Hurdle Jump)

✔️ 功能:提升單腳在高頻率跳躍中的穩定性與爆發力,強化動作協調與地面反應剛性。

✔️ 運用場景:籃球快速連續起跳、後衛快速連跳出手。

📖 文獻依據:Assise (2022) 證實,單腿反覆跳訓練能顯著提升跳躍穩定性與單腳支撐剛性。

🔁 建議組數與次數:每側 3–4 組 × 4–6 次,欄高從 20–40cm 遞增。

⏺︎ 單腿三級跳(Unilateral Triple Jump)

✔️ 功能:發展單腳 SSC 的持續能量輸出與空中穩定推進效率,提升髖膝踝關節協調。

✔️ 運用場景:籃球連續補籃、橄欖球/足球切入變向。

📖 文獻依據:Banta (2018) 指出,單腳連續跳有助於髖部力量轉換與落地反饋時間縮短。

🔁 建議組數與次數:3 組 × 3–4 組連續跳,強調動作流暢性與落地控制。

⏺︎ 離心強化分腿蹲(Accentuated Eccentric Split Squat)

✔️ 功能:增強離心控制與減速後的發力能力,提升身體轉向與動作銜接的穩定性。

✔️ 運用場景:籃球假動作切入 → 停 → 起跳、橄欖球切入後二次推進。

📖 文獻依據:Suchomel et al. (2019) 指出,離心過載訓練能顯著提升 RFD 與後續等長發力效率。

🔁 建議組數與次數:3–4 組 × 5 次(離心階段用 105–120% concentric 負重,控制下放 3–4 秒)。

你不是慢,而是還沒訓練對地方

「你不是跳不高,是跳得太慢」 「你不是切不開,是轉向太拖」

運動表現中的『慢半拍』,往往不是力量不夠,而是:

⏺︎ 發力速度太慢(RFD)

⏺︎ 無法快速轉換(SSC 效率)

⏺︎ 肌腱沒有彈性(勁度)

當你學會觀察:

⏺︎ RSI_mod 提示你的發力速度

⏺︎ Drop Jump RSI 看出你的肌腱彈性

⏺︎ CMJ/SJ 告訴你反向動作效率

你就能真正把訓練資源花在對的地方。

訓練方向不是比誰更努力,而是:誰更精準。 從現在開始,為你的場上快一步,設計真正有效的訓練策略。

DREX 運動表現中心—導入VALD科學檢測系統,搭配專業訓練團隊,提供專屬精準、高效運動的表現提升方案