打破訓練疲勞的惡性循環:群聚組訓練的全面應用與科學解析

傳統重量訓練組的設計,多半強調完成固定次數(如 8–12 下),中間無休息,一口氣做完一組。

但你有沒有想過,這樣的訓練方式真的能有效提升爆發力與神經輸出嗎?

▶ 在 Tufano 等人(2016)研究中,重點在於比較不同重複次數的傳統重訓組與群聚組對動作速度衰退的影響。他們發現:

▶ 在相同重量(如 75–80% 1RM)條件下:

▶ 傳統訓練組(non-cluster set)隨著一組內的連續重複次數的增加,動作速度平均下降約 8–15%。

▶ 而群聚組(Cluster Set)則在每一次的動作間插入組內休息 20–30 秒,可將速度損失控制在 2–5% 範圍內。

這個發現說明群聚組能顯著抑制動作速度的衰退,有助於維持高品質的訓練刺激

傳統重量訓練的問題在哪?

▶ 傳統組訓練強度高、刺激大,但也有明確的風險:

▶ 功率下降:第6下以後功率與速度迅速下滑(Gorostiaga et al., 2012)

▶ 能量耗竭:Gorostiaga 等人(2012)發現,在腿推舉訓練中連續進行10下動作,磷酸肌酸(PCr)濃度下降可達85%,而連續5下僅下降26.8%,顯示隨重複次數增加,能量耗損急劇增加

▶ 神經疲勞加劇:RFD(發力速率)與肌肉放鬆速率同步下降(Viitasalo & Komi, 1981)

▶ 動作速度下降:動作每多重複一次,速度平均下降 4~8%(Tufano et al., 2016)

▶ 傳統訓練雖然可強化代謝適應,但對於爆發力與動作品質要求高的運動員,風險與干擾也同樣放大。

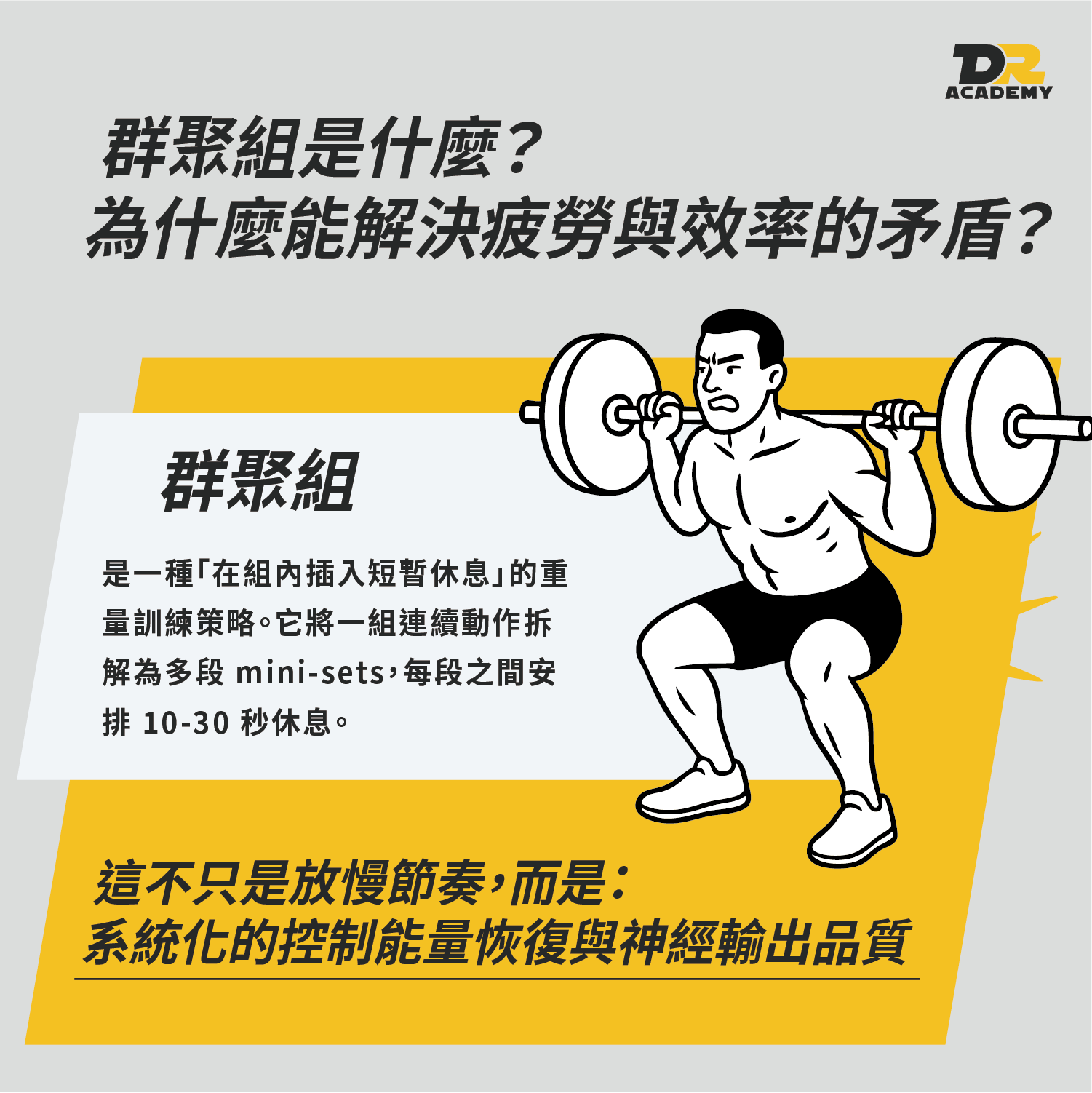

群聚組是什麼?為什麼能解決疲勞與效率的矛盾?

群聚組是一種「在組內插入短暫休息」的重量訓練策略。它將一組連續動作拆解為多段 mini-sets,每段之間安排 10-30 秒休息。這不只是放慢節奏,而是系統化地控制能量恢復與神經輸出品質。

▶ 30 秒的組內休息可恢復 70% ATP(Hultman et al., 1967)

▶ 30 秒的組內休息磷酸肌酸(PCr)恢復約 50%(Sahlin & Ren, 1989)

▶ 動作功率與速度的衰退顯著減少,肌肉張力持續時間(Time Under Tension)反而提升(Tufano et al., 2017b)

▶ 優化活化後增益效應(PAP),短暫高強度動作刺激後,若能有足夠恢復,隨後動作會產生更高神經興奮與力量輸出。

▶ Tufano et al.(2017b)更指出:即使使用 80% 1RM,若搭配 30 秒內休息,也能維持動作速度下滑速率維持在 <5% 內,總訓練量甚至高於傳統組。

群聚組是什麼?為什麼能解決疲勞與效率的矛盾?

▶ 群聚組是一種「在組內插入短暫休息」的重量訓練策略。它將一組連續動作拆解為多段 mini-sets,每段之間安排 10-30 秒休息。這不只是放慢節奏,而是系統化地控制能量恢復與神經輸出品質。

▶ 30 秒的組內休息可恢復 70% ATP(Hultman et al., 1967)

▶ 30 秒的組內休息磷酸肌酸(PCr)恢復約 50%(Sahlin & Ren, 1989)

▶ 動作功率與速度的衰退顯著減少,肌肉張力持續時間(Time Under Tension)反而提升(Tufano et al., 2017b)

▶ 優化活化後增益效應(PAP),短暫高強度動作刺激後,若能有足夠恢復,隨後動作會產生更高神經興奮與力量輸出。

▶ Tufano et al.(2017b)更指出:即使使用 80% 1RM,若搭配 30 秒內休息,也能維持動作速度下滑速率維持在 <5% 內,總訓練量甚至高於傳統組。

想讓訓練效果真正「爆發」嗎?不只是埋頭苦練,更要掌握科學化爆發力訓練設計!

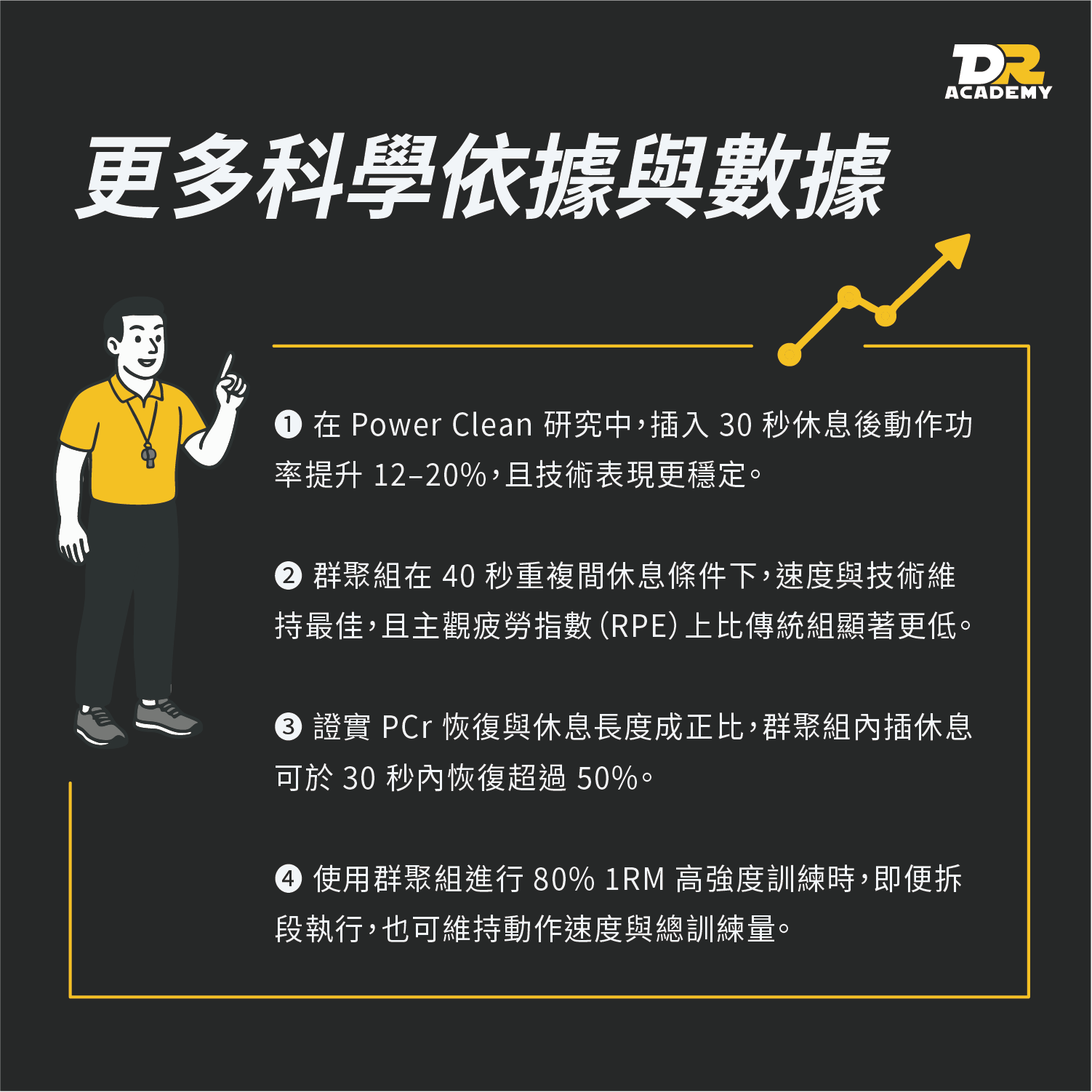

▶ Haff et al., 2003:在 Power Clean 研究中,插入 30 秒休息後動作功率提升 12–20%,且技術表現更穩定。

▶ Hardee et al., 2012:群聚組在 40 秒重複間休息條件下,速度與技術維持最佳,且主觀疲勞指數(RPE)上比傳統組顯著更低。

▶ Sahlin & Ren, 1989:證實 PCr 恢復與休息長度成正比,群聚組內插休息可於 30 秒內恢復超過 50%。

▶ Tufano et al., 2017b:使用群聚組進行 80% 1RM 高強度訓練時,即便拆段執行,也可維持動作速度與總訓練量。

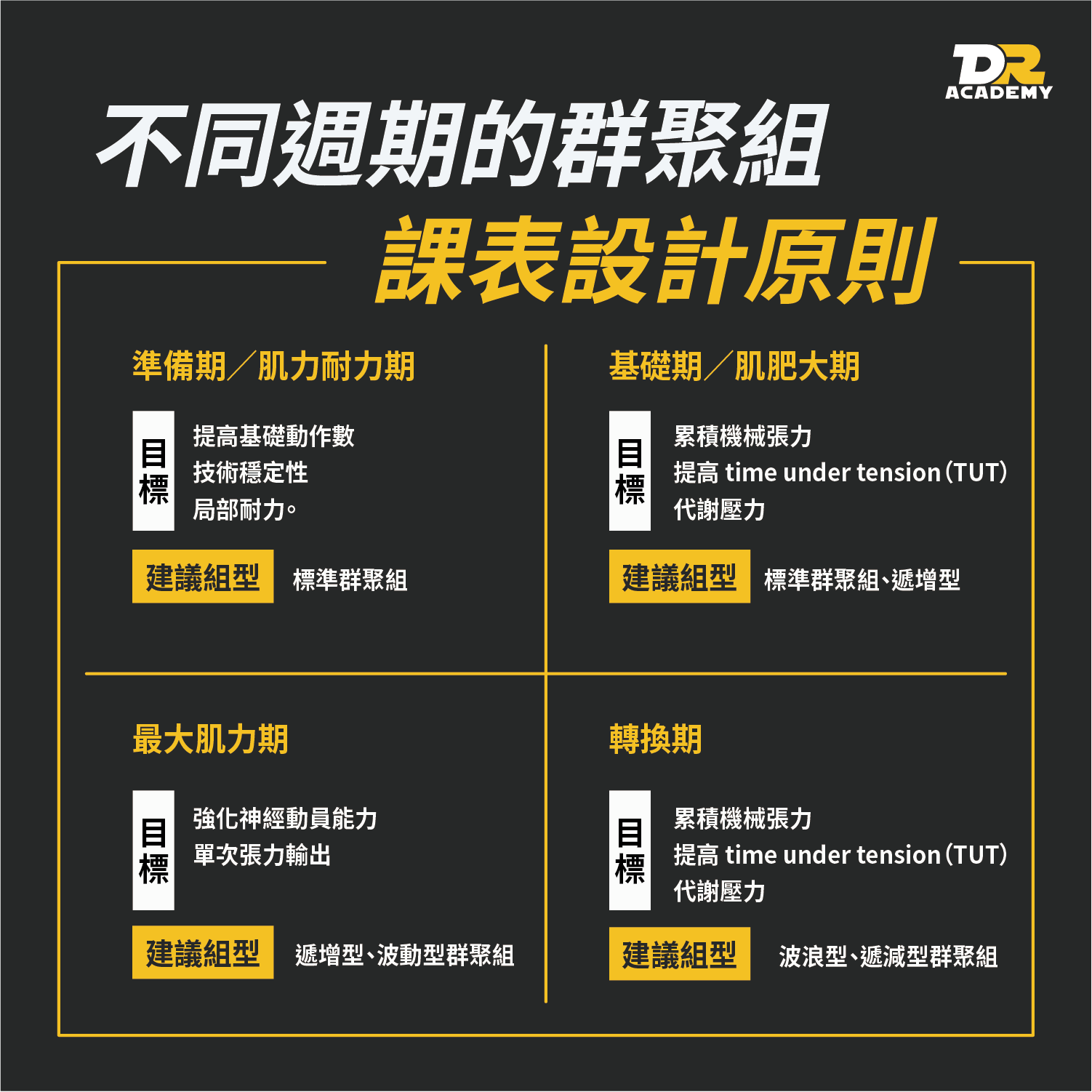

不同週期的群聚組課表設計原則

▶ 準備期/肌力耐力期

目標:提高基礎動作數、技術穩定性與局部耐力。

建議組型:標準群聚組(Standard Clusters)

範例:20 下深蹲,拆為 4 段(20/5),每段間休息 15 秒。

強度:65–70% 1RM

特點:不追求速度,而是追求總張力累積與控制動作品質。

▶ 基礎期/肌肥大期

目標:累積機械張力、提高 time under tension(TUT)與代謝壓力。

建議組型:標準群聚組、遞增型(輕→中強度)

範例:10/2(總共10下,每段2下,5段),使用75–80% 1RM。

設計變化:第一段使用較輕重量(70–72%),第二、三段拉高張力(78–80%),最後一段略降(75%)結束。

休息時間:組內每段休息15–20秒,組間休息90–120秒。

目的:讓每段都能操作高張力,但不產生過度疲勞,最大化肌肉刺激效應與 DOMS。

▶ 最大肌力期

目標:強化神經動員能力與單次張力輸出。

建議組型:遞增型、波動型群聚組(Undulating Clusters)

範例:5/1 結構(5次拆成5個 mini-sets)

重量依序:80%、85%、88%、90%、92% 1RM

每段休息30秒

特點:神經適應最佳化,技術品質穩定,張力峰值提高。

▶ 轉換期(爆發力期/Power Phase)

目標:透過活化後增益效應(PAP),提升速度、功率輸出與動作轉換效率。

建議組型:波浪型、遞減型群聚組

範例 A:波浪型(Wave Cluster)

6/2 結構:兩下一段,共三段,負重依序為 85%、92%、78% 1RM

利用中段的高強度誘發 PAP,最後一段的速度最大化。

範例 B:遞減型(Descending Cluster)

5/1 結構:重量依序為 90%、85%、80%、75%、70%

每一下間休息30–40秒,利用第一下的高張力刺激強化後段動作的速度與出力。

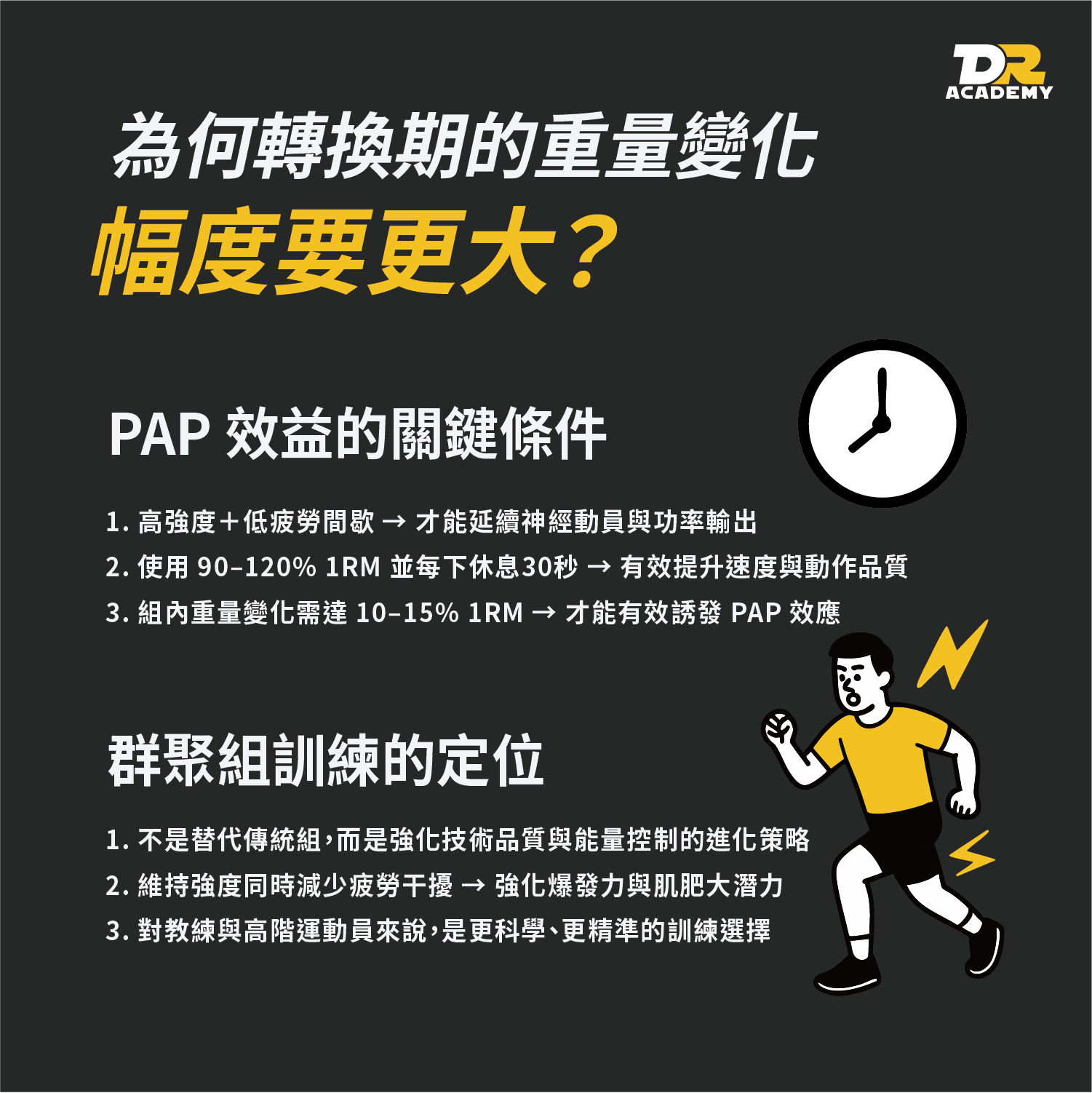

為何轉換期的重量變化幅度要更大?

▶ PAP 效益的核心,在於「高強度刺激」與「低疲勞爆發」之間的間歇窗口。

▶ 根據 Haff et al.(2003)研究,在 Clean Pull 使用90–120% 1RM並於每一下間插入30秒休息,能有效提升動作速度與功率,並延續神經動員品質。

▶ 如果組內重量變化幅度太小,將無法刺激足夠的神經活化,也無法在後段利用輕重量達到速度最大化。

▶ 建議重量變化幅度至少需達 10–15% 1RM,才能誘發顯著活化後增益效應(PAP)。

群聚組不是替代,而是升級。

▶ 傳統重量訓練雖歷久彌新,但隨著我們對神經疲勞、生理適應與功率輸出的理解提升,組結構的重構已成為提升訓練效率與動作品質的必經之路。

▶ 群聚組訓練的價值,不在於替代傳統組訓練,而是針對動作品質與能量系統控制提供更精準的策略。

▶ 它讓你能在強度不減的情況下維持技術品質、降低疲勞干擾,甚至強化爆發能力與肌肉成長潛力。

▶ 對於教練與高階運動員而言,群聚組訓練不只是選項,而是一個更進化、更聰明的訓練系統。

你不是練得不夠狠,而是少了一套讓力量「爆」出來的神經加速器。

由「美國春田學院—運動科學碩士」熊璟鴻(Eddie)老師親自授課,訓練過 NBA、NFL 頂尖選手,更是世界頂尖教練X專業運動選手的私房訓練聖經《麥克波羅伊功能性訓練聖經》專業審訂人。

在 DREX專業團隊的親自指導下,你將深入掌握動作科學與實戰技巧,從基礎出力機制到整合爆發力,全面培養「三向協調發力」能力,成為具競爭力的專業教練。